Désolé, mais je n'ai aucune photo d'ôs à vous présenter.

Parlons cependant de ce type de de modelé glaciaire.

Un ôs (du suédois, le ô se prononçant "eu") est vraisemblablement formé de matériaux déposés, lors de la décrue glaciaire, dans des tunnels à la partie inférieure du glacier.

Après fusion des glaces, le remplissage subsiste, en relief, s'étendant parfois sur des centaines de mètres de longueur. Cette origine n'est pas sans rappeler un moulage à la cire perdue, disons dans ce cas à la glace perdue.

A défaut de pouvoir illustrer un ôs, voici une photo d'analogie

|

Pendant l'hiver, des rongeurs creusent parfois des galeries, au contact du sol et de la neige qui le recouvre. À la fonte des neiges, certaines de ces galeries se remplissent de débris, et, au printemps, ces cordons éphémères subsistent quelque temps sur le sol. Il s'agit, en quelque sorte, d'un modèle réduit d'ôs. |

LES KETTLES

Il existe deux types de kettles (ou sölle) :

Les kettles du premier type sont des dépressions en forme d'entonnoir creusées dans des terrains glaciaires ou fluvioglaciaires, des sortes de dolines. D'ailleurs, certaines cartes géologiques utilisent, pour désigner les kettles, le terme de « dolines glaciaires ».

Malgré les apparences, la forme en creux est bien dûe à un dépôt. En quelque sorte, il s'agit d'un phénomène inverse de celui qui a donné naissance aux ôs.

Il arrive en effet parfois que la surface d'un glacier se recouvre d'une masse importante de pierrailles provenant d'un éboulement d'un des flancs de la vallée.

On cite par exemple l'éboulement qui, en 1997, a recouvert le glacier de la Brenva (Val d'Aoste) de plus de 2 millions de tonnes de pierrailles, mais qui à notre connaissance n'a pas créé de kettles.

Transportée par le glacier, cette masse de débris finit par atteindre le front du glacier, où elle stagne un certain temps, protégeant la glace sous-jacente d'une fusion trop rapide.

Dans certains cas, des sédiments fluvio-glaciaires viennent alors enrober la "loupe" de glace morte recouverte de pierrailles.

Après un laps de temps qui peut s'étendre sur plusieurs siècles - voire millénaires - la glace finit par fondre, donnant naissance à un creux au milieu des terrains environnants, c'est un kettle ( de l'anglais "kettle", chaudron ).

Ces formes, quoique rares dans les Alpes ne sont pourtant pas exceptionnelles , mais leur fréquente situation en forêt limite les possibilités de photographie.

A défaut, voici une photo de kettles situés en Alaska, Admiralty Bay (Cliché US NAVY).

On rapprochera cette image, avec sa succession de lacs souvent rectangulaires, de la suivante, relative au delta du Mackenzie (Territoires du Nord-Ouest, Canada).

Les flèches blanches indiquent le tracé d'une route.

Les kettles du deuxième type présentent sensiblement la même forme, mais se situent, non dans des dépôts fluvio-glaciaires, mais à la surface d'un glacier actuel.

Ils résultent d'un phénomène en quelque sorte inverse de celui qui donne naissance aux kettles du premier type. Ici, une énorme masse de glace est tombée sur le glacier.

Cette glace, non recouverte par les débris, a fondu plus vite que le glacier qui l'entoure, bien protégé, lui, comme on peut le constater sur ces photos, ce qui a donné naissance à ces trous en forme d'entonnoir.

Quant à la provenance de cette masse de glace, deux possibilités -- au moins -- peuvent être envisagées :

-- une chute de glace provenant d'un glacier affluent suspendu

-- dans le cas de glaciers islandais en particulier, elle a pu être apportée lors d'un jökulhlaup, gigantesque crue survenue lors d'une éruption sous-glaciaire.

-- dans le cas de glaciers islandais en particulier, elle a pu être apportée lors d'un jökulhlaup, gigantesque crue survenue lors d'une éruption sous-glaciaire.

|

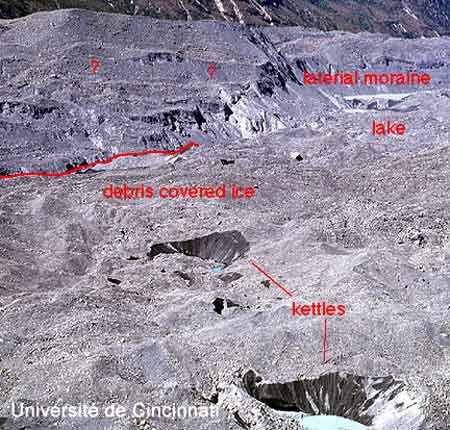

Cette photo, extraite du site remarquable http://tvl1.geo.uc.edu/ice/Glacier.html de l'Université de Cincinnati montre un ensemble de kettles sur le Tasman Glacier, en Nouvelle-Zélande. |

|

Le commentaire qui accompagne cette photo mentionne la glace noire qui affleure sur la partie verticale, mais aussi un tunnel qui apparaît sur un des côtés, creusé sous la glace recouverte de débris. La présence de ce tunnel laisse cependant planer un certain doute, car sa taille semble difficilement compatible avec la fusion, nécessairement lente, de la masse de glace. Une autre explication nous paraît pouvoir être envisagée, celle d'une résurgence des eaux glaciaires qui ont creusé ce tunnel. L'Université de Cincinnati qualifie ces résurgences de "fountains". |

Mais revenons dans les Alpes où l'on peut trouver des kettles du premier type dans les environs de Grenoble :

-- aux Seiglières, sur la route du Recoin de Chamrousse, où ils forment des entonnoirs d'une centaine de mètres de diamètre et d'une trentaine de mètres de profondeur ( Les Marais Chauds ).

-- à Vaulnaveys-le-Haut

( sur la carte géologique, ces kettles sont dénommés "dolines glaciaires" ).

-- sur la terrasse fluvio-glaciaire de Vinay ( vallée de l'Isère, vers Saint Marcellin ), en particulier aux points de coordonnées UTM WGS 84 suivantes :

-- à Vaulnaveys-le-Haut

( sur la carte géologique, ces kettles sont dénommés "dolines glaciaires" ).

-- sur la terrasse fluvio-glaciaire de Vinay ( vallée de l'Isère, vers Saint Marcellin ), en particulier aux points de coordonnées UTM WGS 84 suivantes :

- 31T 0692700 / 5009100 Altitude = 220 m

- 31T 0693100 / 5009300

- 31T 0693200 / 5009600

- 31T 0693100 / 5009300

- 31T 0693200 / 5009600

Le premier de ces trois derniers kettles mesure 120 m de diamètre et 15 m de profondeur environ.